Pressemeldungen zu unseren Produkten

Über die Jahre wurde in vielen Fachzeitschriften über unsere Produkte berichtet.

Eine Auswahl dieser Artikel haben wir für Sie hier online gestellt:

2023

Aus: ppf-online - Ausgabe 6/2023 https://app.verlagshaus-gruber.de/zeitschriften/2/ausgaben/122/artikel/5757

Aus: Melliand Textilberichte - Ausgabe 5/2023 https://www.textiletechnology.net/epaper/technical-textiles/88/epaper/Melliand-Textilberichte-52023/33/index.html

Aus: FOOD-Lab- Ausgabe 02/23 https://blmedien.aflip.in/FOOD-Lab_02_2023.html#page/22

2022

2021

2020

2019

Aus: BLECHONLINE.DE 11/2019

https://www.blechonline.de/effizienter-reinigen-mit-luftklingen

Effizienter reinigen mit Luftklingen

Mit der Luftklingentechnologie können Produkte wie Bänder oder Blechbauteile effizient getrocknet, gereinigt oder gekühlt werden.

Die Luftklingentechnik kann in vielen Bereichen der Stahl- und Automobil- bis zur Lebensmittelindustrie eingesetzt werden, wenn es um das Reinigen, Trocknen oder Kühlen von Bauteilen, Motorkomponenten, Bändern, Blechen, Coils oder kleinen Teilen wie Kabel, Drähte und Plastik- oder Gummiprofile geht. Sie eignen sich zum Entfernen von Wasser, Flüssigkeiten und Fertigungsrückständen wie Spänen oder Staub sowie zum Reinigen, Abblasen und Trocknen von Werkstücken. Luftklingen arbeiten auf vergleichsweise niedrigem Geräuschniveau und verbrauchen gegenüber der Druckluft weniger Energie, heißt es bei der Carl von Gehlen Spezialmaschinen und Zubehör GmbH & Co. KG.

3-teiliges System

Die modularen Luftklingensysteme bestehen in der Regel aus drei Komponenten: einem Gebläse, Zuluftleitungen und einer Luftklinge als Abblasmodul.

- Die Luft wird vom Gebläse in die Luftklinge geführt und anschließend über einen Schlitz wieder herausgeleitet. So wird ein gezielter, sauberer Luftvorhang von hoher Geschwindigkeit und niedrigem Druck erzeugt.

- Durch den speziellen Korpus der Luftklingen mit einer exakten Luftzuführung wird ein gleichmäßiger Druck ohne Schwankungen über die gesamte Breite der Luftklingen bis hin zu einer Länge von mehreren Metern erreicht.

- Da der Druck gerade so hoch ist, dass Tropfen und Partikel weggeblasen werden, wird vergleichsweise wenig Energie verbraucht.

- Das Verfahren kann flexibel für unterschiedliche Bereiche und Produkte eingesetzt werden.

„Gerade bei breiteren Flächen und Produkten ab 100 mm Größe und lassen sich mit einer durch Gebläse versorgten Luftklinge bessere Ergebnisse erzielen und man spart gleichzeitig viel Energie ein“, erläutert Carl Joachim von Gehlen, Geschäftsführer der Carl von Gehlen Spezialmaschinen und Zubehör GmbH & Co. KG und Experte für industrielle Reinigungsvorgänge. „Die Systeme des englischen Herstellers Air Control Industries (ACI) mit spezieller Klingenform erlauben eine Reduktion auf 15 Prozent der Energiekosten der Drucklufttrocknung.“

Höhere Energieeffizienz

Die möglichen Kosteneinsparung mit Luftklingen gegenüber Druckluftdüsenbalken verdeutlicht von Gehlen an einem Rechenbeispiel: “Zur Erzeugung eines circa 500 mm langen Luftvorhanges nehmen wir einen Druckluftdüsenbalken mit 10 Flachstrahldüsen mit je 47 mm. Dieser wird bei 6 bar betrieben und generiert somit laut Hersteller einen Luftverbrauch von 380 m3/h. Gerechnet mit einem Durchschnittswert von 0,12 kWh pro m3/h Druckluft verbraucht der Druckluftdüsenbalken 45,6 kWh. Diese Druckluft-Konfiguration vergleichen wir mit einer 500 mm langen Luftklinge mit einem 7,5 kW Gebläse. Je nach Anwendungsfall kann die Versorgung auch durch ein kleineres Gebläse erfolgen. Das Luftklingen-System ermöglicht in diesem Fall eine Energieeinsparung von 83,55 Prozent. Eine Investition in Luftklingen amortisiert sich in der Regel in sehr kurzer Zeit – ein Payback in 5 oder 6 Monaten ist nicht ungewöhnlich.“

Die Effizienz des Systems könne für unterschiedliche Oberflächen optimiert werden, da der Anstellwinkel der Luftklinge je nach Fließband und Produkt angepasst werden kann. Die Klinge sollte darüber hinaus entweder so dicht wie möglich am Objekt – im Abstand von zirka 10 mm – oder aus Sicherheitsgründen weiter entfernt angebracht werden; dies wird über den Druck und das Luftvolumen ausgeglichen. Die Luftklingen von ACI bestehen aus eloxiertem Aluminium oder Edelstahl und lassen sich den Kundenvorgaben entsprechend gestalten. So sind Längen sowie verschiedene Fixierungsmöglichkeiten und Lufteinlassstutzen verfügbar.

Weitere Vorteile der Luftklingentechnik

Bei Luftklingensystemen ist die ausströmende Gebläseluft regelmäßig ölfrei und kann so beispielsweis in Lackierbetrieben und überall dort, wo ölfreie Luft gefordert ist, eingesetzt werden. Vorteilhaft sei auch, dass sich die Gebläseluft um 10° bis 20 °C erwärmt, was sich bei einer vorhergehenden Behandlung der Teile mit kaltem Wasser günstig auf die Trocknung auswirkt.

Durch die Verwendung von Niederdruck sind die Luftklingen zudem vergleichsweise geräuscharm, sicher und leicht zu installieren: „Im Prinzip muss das System nur angebracht und an das Stromnetz angeschlossen werden. Jeder ausgebildete Schlosser ist dazu in der Lage“, bestätigt von Gehlen.

Das Unternehmen

Die Carl von Gehlen Spezialmaschinen und Zubehör GmbH & Co. KG wurde 1921 gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens mit 15 Mitarbeitern in Mönchengladbach ist Carl Joachim von Gehlen. Das Unternehmen

bietet Lösungen in den Bereichen: Lufttechnik: Trocknung und Reinigung von Objekten, Lebensmitteln, Oberflächen, Personen. Zudem ist das Unternehmen im Bereich Prüftechnik unter anderem mit Testinstrumente für Textilien, Leder, Gummi, Faser/sowie imArbeitsschutz mit Systemen zur Personenreinigung aktiv.

www.carl-von-gehlen.de

Aus: SICHERHEITSINGENIEUR 09/2019

Gefahrlose Personenreinigung

Besonders in Produktionsbereichen kommt es zu massiven Schmutz- und Staubentwicklungen. Eine zuverlässige und sichere Personenreinigung der Mitarbeiter ist daher für Betriebe unumgänglich. Der in den Textilien der Mitarbeiter befindliche Staub soll schließlich nicht aus den Produktionsbereichen in andere Betriebsbereiche getragen werden. Die Firma Carl von Gehlen bietet hierfür eine Lösung: Die Jetblack-Reinigungsstationen wurden speziell für die schnelle und effektive Reinigung der Mitarbeiter von Staub, Fasern, Pulver oder Schadstoffen konzipiert und werden an strategisch günstigen Bereichen, wie vor Ausgängen, Umkleidekabinen oder Kantinen angebracht. Gegenüber dem Einsatz von Druckluft, die bei den Mitarbeitern zu Verletzungen fürhren kann, setzt die Jetblack auf sichere Personenreinigung mit Gebläseluft. Da kein hoher Luftdruck erzeugt wird, ist selbst der direkte Einsatz auf der menschlichen Haut unbedenklich. Abhängig von den Bedingungen im Unternehmen kann man zwischen den drei Varianten (portabel, wandmontiert, Personenreinigungskabine) wählen.

www.carl-von-gehlen.de

Aus: BÄNDER BLECHE ROHRE 02/2019

Lugftklingentechnologie: Kostengünstige Reinigung

Druckluft ist energieintensiv und teuer. In vielen Bereichen, auch in der Stahlindustrie, können konventionelle Einrichtungen durch die Luftklingentechnik ersetzt werden, die deutlich leiser ist und bis zu 85 Prozent Energie einspart, was die Betriebskosten senkt.

Luftklingen reinigen, trocknen oder kühlen Bauteile, Motorkomponenten, Bänder, Bleche, Coils oder kleine Teile wie Kabel, Drähte und Plastik- oder Gummiprofile. Sie eignen sich zum Entfernen von Wasser, Flüssigkeiten und Fertigungsrückständen wie Spänen oder Staub sowie zum Reinigen, Abblasen und Trocknen von Werkstücken.

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Die modularen Luftklingensysteme bestehen in der Regel aus drei Komponenten: einem Gebläse, Zuluftleitungen und einer Luftklinge als Abblasmodul. Die Luft wird vom Gebläse in die Luftklinge geführt und anschließend über einen parallelen Schlitz wieder herausgeleitet. So wird ein gezielter, sauberer Luftvorhang mit hoher Geschwindigkeit und niedrigem Druck erzeugt. Durch den speziellen Korpus der Luftklingen und eine exakte Luftzuführung ist ein gleichmäßiger Druck ohne Schwankungen über die gesamte Breite der Luftklingen bis hin zu mehreren Metern Länge garantiert. Da der Druck nur gerade so hoch ist, dass Tropfen und Partikel weggeblasen werden, wird weniger Energie verbraucht, und das Verfahren kann flexibel für unterschiedliche Bereiche und Produkte eingesetzt werden.

»Gerade bei breiteren Flächen und Produkten ab 100 Millimeter Größe lassen sich mit einer durch Gebläse versorgten Luftklinge bessere Ergebnisse erzielen und man spart gleichzeitig viel Energie ein« erläutert Carl-Joachim von Gehlen, Geschäftsführer der Carl von Gehlen Spezialmaschinen und Zubehör GmbH & Co. KG und Experte für industrielle Reinigungsvorgänge. »Die Systeme des englischen Herstellers Air Control Industries (ACI) mit spezieller Klingenform erlauben eine Reduktion auf 15 Prozent der Energiekosten der Drucklufttrocknung.«

Höhere Energieeffizienz gegenüber Druckluftdüsenbalken

Die Kosteneinsparung durch den Einsatz von Luftklingen wird deutlich in folgendem Rechenbeispiel:

Zur Erzeugung eines 500 Millimeter langen Luftvorhanges nehmen wir einen Druckluftdüsenbalken mit zehn Flachstrahldüsen mit je 47 Millimetern. Dieser wird mit 6 bar betrieben und generiert somit laut Hersteller einen Luftverbrauch von 380 Kubikmetern pro Stunde. Gerechnet mit einem Durchschnittswert von 0,12 Kilowattstunden je Kubikmeter/Stunde Druckluft verbraucht der Druckluftdüsenbalken 45,6 Kilowattstunden. Diese Druckluft-Konfiguration vergleichen wir mit einer 500 Millimeter langen Luftklinge mit einem 7,5-Kilowatt-Gebläse. Je nach Anwendungsfall kann

die Versorgung auch durch ein kleineres Gebläse erfolgen. Das Luftklingensystem ermöglicht in diesem Fall laut von Gehlen eine Energieeinsparung von satten 83,55 Prozent. Eine Investition in Luftklingen amortisiere sich demnach meist in sehr kurzer Zeit – ein Payback in 5 oder 6 Monaten, so von Gehlen weiter, sei nicht ungewöhnlich.

Die Effizienz des Systems kann für unterschiedliche Oberflächen maximiert werden, da der Anstellwinkel der Luftklinge je nach Fließband und Produkt angepasst werden kann. Die Klinge sollte darüber hinaus entweder so dicht wie möglich am Objekt – im Abstand von circa 10 Millimetern – oder aus Sicherheitsgründen weiter entfernt angebracht werden; dies wird über den Druck und das Luftvolumen ausgeglichen. Die Luftklingen von ACI bestehen aus eloxiertem Aluminium oder Edelstahl und lassen sich den Kundenvorgaben entsprechend gestalten. So sind unterschiedliche

Längen sowie verschiedene Fixierungsmöglichkeiten und Lufteinlassstutzen verfügbar.

Vorteile gegenüber Druckluftanwendungen

Neben einem geringeren Energieverbrauch und dadurch niedrigeren Betriebskosten verfügt ein mit

Gebläse betriebenes Luftklingensystem über weitere Vorteile gegenüber der konventionellen Druckluftmethode: So muss die ausströmende Luft bei manchen Anwendungen, beispielsweise in Lackierbetrieben, ölfrei sein. Bei der Verwendung von Gebläseluft kann dies in jedem Fall gewährleistet werden, bei Druckluft jedoch nicht: Entstammt diese aus nicht ölfrei verdichtenden Kompressoren, ist sie verunreinigt und eignet sich ohne aufwendige Filtration nicht für hochreine Anwendungen. Außerdem erwärmt sich die Gebläseluft um 10 bis 20 °C, was sich bei einer vorhergehenden Behandlung der Teile mit kaltem Wasser günstig auf die Trocknung auswirkt. Die Technik zeichnet sich ferner durch ein wesentlich niedrigeres Geräuschniveau als bei Druckluftanwendungen aus. Durch die Verwendung von Niederdruck bietet sie mehr Sicherheit und ist gleichzeitig sehr leicht zu installieren: »Im Prinzip muss das System nur angebracht und an das Stromnetz angeschlossen werden. Jeder ausgebildete Schlosser ist dazu in der Lage«, verspricht Carl-Joachim von Gehlen.

www.carl-von-gehlen.de

2018

Aus: BLECH 07/2018

Luftklingentechnologie: Oberflächen kosteneffizient reinigen

Effizienter mit Luftklingen

Eine Alternative zum Reinigen, Trocknen und Kühlen von Bändern sowie von Produkten auf Fließbändern ist die Luftklingentechnologie. Sie bietet ein niedriges Geräuschniveau und arbeitet energieeffizient.

Die Luftklingentechnik kann in vielen Bereichen, von der Stahl- und Automobil- bis hin zur Lebensmittelindustrie eingesetzt werden, wenn es um das Reinigen, Trocknen, Abblasen oder Kühlen von Bauteilen, Motorkomponenten, Bändern, Blechen, Coils oder kleinen Teilen wie Kabeln und Drähten geht.

Sie arbeite dabei auf relativ niedrigem Geräuschniveau und verbrauche wenig Energie, heißt es bei CVG, der Carl von Gehlen Spezialmaschinen und Zubehör GmbH & Co. KG in Mönchengladbach.

Dreiteiliges System

Die modularen Luftklingensysteme bestehen in der Regel aus drei Komponenten: einem Gebläse, den Zuluftleitungen und einer Luftklinge als Abblasmodul. Die Luft wird vom Gebläse in die Luftklinge geführt und anschließend über einen Schlitz wieder herausgeleitet. So wird ein definierter Luftvorhang von hoher Geschwindigkeit und niedrigem Druck erzeugt. Durch den speziellen Korpus der Luftklingen mit einer exakten Luftzuführung wird ein gleichmäßiger Druck ohne Schwankungen über die gesamte Breite der Luftklingen bis zu einer Länge von mehreren Metern erreicht. Der Druck ist gerade so hoch, dass Tropfen und Partikel weggeblasen werden. Das Verfahren kann für unterschiedliche Bereiche und Produkte eingesetzt werden. „Gerade bei breiteren Flächen und Produkten ab 100 mm Größe lassen sich mit einer durch Gebläse versorgten Luftklinge bessere Ergebnisse erzielen und man spart gleichzeitig viel Energie ein“, erläutert Carl-Joachim von Gehlen, Geschäftsführer der CVG. „Die Systeme des englischen Herstellers Air Control Industries (ACI) mit spezieller Klingenform erlauben eine Reduktion auf 15 Prozent der Energiekosten der Drucklufttrocknung.“

Die Kosteneinsparung mit Luftklingen gegenüber Druckluftdüsenbalken verdeutlicht von Gehlen an einem Rechenbeispiel: „Zur Erzeugung eines circa 500 mm langen Luftvorhanges nehmen wir einen Druckluftdüsenbalken mit 10 Flachstrahldüsen mit je 47 mm. Dieser wird bei 6 bar betrieben und generiert laut Hersteller einen Luftverbrauch von 380 m3/h. Gerechnet mit einem Durchschnittswert von 0,12 kWh pro m3/h Druckluft verbraucht der Druckluftdüsenbalken 45,6 kWh. Diese Druckluft-Konfiguration vergleichen wir mit einer 500 mm langen Luftklinge mit einem 7,5-kW-Gebläse. Je nach Anwendungsfall kann die Versorgung auch durch ein kleineres Gebläse erfolgen. Das Luftklingensystem ermöglicht in diesem Fall eine Energieeinsparung von 83,55 Prozent.“ Eine Investition in Luftklingen amortisiere sich in der Regel in sehr kurzer Zeit – nach Angaben von CVG oft schon nach fünf oder sechs Monaten.

Saubere Systeme auch für anspruchsvolle Umgebungen

Die Effizienz des Systems lasse sich für verschiedene Oberflächen optimieren, da der Anstellwinkel der Luftklinge je nach Fließband und Produkt angepasst werden kann. Die Klinge sollte darüber hinaus entweder so dicht wie möglich am Objekt – im Abstand von circa 10 mm – oder aus Sicherheitsgründen weiter entfernt angebracht werden; dies wird über den Druck und das Luftvolumen ausgeglichen. Die Luftklingen von ACI bestehen aus eloxiertem Aluminium oder Edelstahl und lassen sich den Kundenvorgaben entsprechend gestalten. So sind verschiedene Längen sowie unterschiedliche Fixierungsmöglichkeiten und Lufteinlass-Stutzen verfügbar.

Die ausströmende Gebläseluftist bei Luftklingen ölfrei. Dadurch kann die Technologie überall dort, wo ölfreie Luft erforderlich ist, eingesetzt werden. Dabei wirkt sich die physikalisch bedingte Erwärmung der Gebläseluft um 10 bis 20 °C günstig auf die Trocknung aus. Durch die Verwendung von Niederdruck seien die Luftklingen außerdem geräuscharm, sicher und leicht zu installieren: „Im Prinzip muss das System nur angebracht und an das Stromnetz angeschlossen werden. Jeder ausgebildete Schlosser ist dazu in der Lage“, wie von Gehlen betont.

www.carl-von-gehlen.de

Aus: Aluminium Kurier 11/2018

Reinigen von Oberflächen: Kosteneffizient mit Luftklinge

Zu den energieintensiven Anwendungen in Industrie und Gewerbe zählen Druckluftsysteme, die eingesetzt werden zur Trocknung, Reinigung oder Kühlung von Produkten, die über ein Fließband laufen. In vielen Bereichen – von der Aluminium- und Automobil bis zur Lebensmittelindustrie – können sie durch die alternative Luftklingentechnologie ersetzt werden. Luftklingen haben neben einem niedrigeren Geräuschniveau gegenüber der Druckluft den wesentlichen Vorteil, dass sie bis zu 85 Prozent weniger Energie benötigen und somit auch die Betriebskosten deutlich senken. Diese Technologie reinigt, trocknet oder kühlt Bauteile, Motorkomponenten, Bänder, Bleche, Coils oder kleine Teile wie Kabel, Drähte und Plastik oder Gummiprofile. Sie eignet sich zum Entfernen von Wasser, Flüssigkeiten und Fertigungsrückständen wie Spänen oder Staub sowie zum Reinigen, Abblasen und Trocknen von Werkstücken.

Expertise und Lösungen…,

Die modularen Luftklingensysteme bestehen in der Regel aus drei Komponenten:

- ein Gebläse,

- Zuluftleitungen,

- eine Luftklinge als Abblasmodul.

Die Luft wird vom Gebläse in die Luftklinge geführt und anschließend über einen parallelen Schlitz wieder hinausgeleitet. So entsteht ein gezielter, sauberer Luftvorhang von hoher Geschwindigkeit und niedrigem Druck Der spezielle Korpus der Luftklingen und die exakte Luftzuführung garantieren einen gleichmäßigen Druck ohne

Schwankungen über die gesamte Breite der Luftklingen bis hin zu einer Länge von mehreren Metern. Der Druck ist gerade nur so hoch, dass Tropfen und Partikel weggeblasen werden. So wird weniger Energie verbraucht, und das Verfahren kann flexibel für unterschiedliche Bereiche und Produkte eingesetzt werden.

…aus dem Familienbetrieb

„Gerade bei breiteren Flächen und Produkten ab 100 Millimeter Größe lassen sich mit einer durch Gebläse versorgten Luftklinge bessere Ergebnisse erzielen, und man spart gleichzeitig viel Energie ein“, erläutert Carl-

Joachim von Gehlen, Geschäftsführer der Carl von Gehlen Spezialmaschinen und Zubehör GmbH & Co. KG in

Mönchengladbach. Der Experte für industrielle Reinigungsvorgänge führt ein 1921 gegründetes Familienunternehmen mit heute 15 Mitarbeitern, das Expertise und Lösungen in drei Bereichen anbietet:

- Lufttechnik (Trocknung und Reinigung von Objekten, Lebensmitteln, Oberflächen, Personen);

- Prüftechnik (Testinstrumente für Textilien, Leder, Gummi, Faser/Garn, mechanisch-physikalische Tests, visuelle Qualitätskontrolle per Farbmessung, Fadenüberwachung);

- Arbeitsschutz (Personenreinigung).

„Die Systeme des englischen Herstellers Air Control Industries (ACI) mit spezieller Klingenform erlauben eine Reduktion auf 15 Prozent der Energiekosten, die bei Drucklufttrocknung anfallen“, versichert Carl-Joachim von Gehlen und macht das an einem Rechenbeispiel deutlich: „Zur Erzeugung eines circa 500 Millimeter langen Luftvorhanges nehmen wir einen Druckluftdüsenbalken mit zehn Flachstrahldüsen zu je 47 Millimetern. Dieser wird bei sechs bar betrieben und generiert laut Hersteller einen Luftverbrauch von 380 Kubikmetern pro Stunde. Bei einem Durchschnittswert von 0,12 Kilowattstunden pro Kubikmeter Druckluft verbraucht der Druckluftdüsenbalken also 45,6 Kilowattstunden an Energie. Diese Druckluft-Konfiguration vergleichen wir mit einer 500 Millimeter langen Luftklinge mit einem 7,5-Kilowatt-Gebläse (je nach Anwendungsfall kann die Versorgung auch durch ein kleineres Gebläse erfolgen). Das Luftklingen-System ermöglicht in diesem Fall eine Energieeinsparung von satten 83,55 Prozent.“

Die Schlussfolgerung, die von Gehlen aus diesem Rechenexempel zieht: „Eine Investition in Luftklingen amortisiert sich in der Regel in sehr kurzer Zeit – ein Payback in fünf oder sechs Monaten ist nicht ungewöhnlich.“

Die Effizienz des Systems kann für unterschiedliche Oberflächen maximiert werden, da sich der Anstellwinkel der Luftklinge je nach Fließband und Produkt anpassen lässt. Die Klinge sollte darüber hinaus entweder so dicht wie möglich am Objekt – im Abstand von circa zehn Millimetern – oder aus Sicherheitsgründen weiter entfernt angebracht werden; dies wird über den Druck und das Luftvolumen ausgeglichen.

Die Luftklingen von ACI bestehen aus eloxiertem Aluminium oder Edelstahl und lassen sich nach Kundenvorgaben gestalten. So sind unterschiedliche Längen sowie verschiedene Fixierungsmöglichkeiten und Lufteinlassstutzen verfügbar.

Weitere Vorteile

Neben einem geringeren Energieverbrauch und dadurch niedrigeren Betriebskosten verfügt ein mit Gebläsebetriebenes Luftklingensystem über weitere Vorteile gegenüber der konventionellen Druckluft-Methode. So muss die ausströmende Luft bei manchen Anwendungen – beispielsweise in Lackierbetrieben – ölfrei sein. Bei der Verwendung von Gebläseluft kann dies in jedem Fall gewährleistet werden, bei Druckluft jedoch nicht: Entstammt diese aus nicht ölfrei verdichtenden Kompressoren, ist sie verunreinigt und eignet sich ohne aufwendige Filtration nicht für hochreine Anwendungen.

Außerdem erwärmt sich Gebläseluft um zehn bis zwanzig Grad Celsius, was sich bei einer vorhergehenden Behandlung der Teile mit kaltem Wasser günstig auf die Trocknung auswirkt. Die Technik zeichnet sich zudem durch ein wesentlich niedrigeres Geräuschniveau als bei Druckluftanwendungen aus. Durch die Verwendung von Niederdruck bietet sie mehr Sicherheit und ist gleichzeitig sehr einfach zu installieren: „Im Prinzip muss das System nur angebracht und an das Stromnetz angeschlossen werden. Jeder ausgebildete Schlosser ist dazu in der Lage“, bestätigt Carl-Joachim von Gehlen. (red)

www.carl-von-gehlen.de

Aus: Aluminium Praxis 11/2018

Luftklingentechnologie: Oberflächen kosteneffizient reinigen

Zu den energieintensiven Anwendungen in Industrie und Gewerbe zählen Druckluftsysteme, die bei der Trocknung, Reinigung oder Kühlung von Produkten, die über ein Fließband laufen, eingesetzt werden. In vielen Bereichen, von der Stahl- und Automobil- bis zur Lebensmittelindustrie, können sie durch die alternative Luftklingentechnologie ersetzt werden. Neben einem niedrigeren Geräuschniveau hat diese gegenüber der Druckluft den wesentlichen Vorteil, bis zu 85 Prozent weniger Energie zu benötigen und somit auch die Betriebskosten zu senken.

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Luftklingen reinigen, trocknen oder kühlen Bauteile, Motorkomponenten, verschiedene Bänder, Bleche, Coils oder kleine Teile wie Kabel, Drähte und Plastik- oder Gummiprofile. Sie eigenen sich zum Entfernen von Wasser, Flüssigkeiten und Fertigungsrückständen wie Spänen oder Staub sowie zum Reinigen, Abblasen und Trocknen von Werkstücken.

Die modularen Luftklingensysteme bestehen in der Regel aus drei Komponenten: einem Gebläse, Zuluftleitungen und einer Luftklinge als Abblasmodul. Die Luft wird vom Gebläse in die Luftklinge geführt und anschließend über einen parallelen Schlitz wieder herausgeleitet. So wird ein gezielter, sauberer Luftvorhang von hoher Geschwindigkeit und niedrigem Druck erzeugt. Durch den speziellen Korpus der Luftklingen und einer exakten Luftzuführung ist ein gleichmäßiger Druck ohne Schwankungen über die gesamte Breite der Luftklingen bis hin zu einer Länge von mehreren Metern garantiert. Da der Druck nur gerade so hoch ist, dass Tropfen und Partikel weggeblasen werden, wird weniger Energie verbraucht, und das Verfahren kann flexibel für unterschiedliche Bereiche und Produkte eingesetzt werden.

„Gerade bei breiteren Flächen und Produkten ab 100 mm Größe und lassen sich mit einer durch Gebläse versorgten Luftklinge bessere Ergebnisse erzielen und man spart gleichzeitig viel Energie ein“, erläutert Carl-Joachim von Gehlen, Geschäftsführer der Carl von Gehlen Spezialmaschinen und Zubehör GmbH & Co. KG und Experte für industrielle Reinigungsvorgänge. „Die Systeme des englischen Herstellers Air Control Industries (ACI) mit spezieller Klingenform erlauben eine Reduktion auf 15 Prozent der Energiekosten der Drucklufttrocknung.“

Höhere Energieeffizienz: Luftklingen im Vergleich zu Druckluftdüsenbalken

Die Kosteneinsparung durch den Einsatz von Luftklingen wird deutlich in folgendem Rechenbeispiel: Zur Erzeugung eines ca. 500 mm langen Luftvorhanges nehmen wir einen Druckluftdüsenbalken mit 10 Flachstrahldüsen mit je 47 mm. Dieser wird bei 6 bar betrieben und generiert somit laut Hersteller einen Luftverbrauch von 380 m3/h. Gerechnet mit einem Durchschnittswert von 0,12 kWh pro m3/h Druckluft verbraucht der Druckluftdüsenbalken 45,6 kWh.

Diese Druckluft-Konfiguration vergleichen wir mit einer 500 mm langen Luftklinge mit einem 7,5 kW Gebläse. Je nach Anwendungsfall kann die Versorgung auch durch ein kleineres Gebläse erfolgen. Das Luftklingen-System ermöglicht in diesem Fall eine Energieeinsparung von satten 83,55 %! Eine Investition in Luftklingen amortisiert sich in der Regel in sehr kurzer Zeit – ein Payback in 5 oder 6 Monaten ist nicht ungewöhnlich.

Die Effizienz des Systems kann für unterschiedliche Oberflächen maximiert werden, da der Anstellwinkel der Luftklinge je nach Fließband und Produkt angepasst werden kann. Die Klinge sollte darüber hinaus entweder so dicht wie möglich am Objekt – im Abstand von zirka 10 mm – oder aus Sicherheitsgründen weiter entfernt angebracht werden; dies wird über den Druck und das Luftvolumen ausgeglichen. Die Luftklingen von ACI bestehen aus eloxiertem Aluminium oder Edelstahl und lassen sich den Kundenvorgaben entsprechend gestalten. So sind Längen sowie verschiedene Fixierungsmöglichkeiten und Lufteinlassstutzen verfügbar.

Vorteile gegenüber Druckluft-Anwendungen

Neben einem geringeren Energieverbrauch und dadurch niedrigeren Betriebskosten verfügt ein mit Gebläse betriebenes Luftklingensystem über weitere Vorteile gegenüber der konventionellen Druckluft-Methode: So muss die ausströmende Luft bei manchen Anwendungen, beispielsweise in Lackierbetrieben, ölfrei sein. Bei der Verwendung von Gebläseluft kann dies in jedem Fall gewährleistet werden, bei Druckluft jedoch nicht: Entstammt diese aus nicht ölfrei verdichtenden Kompressoren, ist sie verunreinigt und eignet sich ohne aufwändige Filtration nicht für hochreine Anwendungen.

Außerdem erwärmt sich Gebläseluft um 10 bis 20 °C, was sich bei einer vorhergehenden Behandlung der Teile mit kaltem Wasser günstig auf die Trocknung auswirkt. Die Technik zeichnet sich auch durch ein wesentlich niedrigeres Geräuschniveau als bei Druckluftanwendungen aus. Durch die Verwendung von Niederdruck bietet sie mehr Sicherheit und ist gleichzeitig sehr leicht zu installieren: „Im Prinzip muss das System nur angebracht und an das Stromnetz angeschlossen werden. Jeder ausgebildete Schlosser ist dazu in der Lage“, bestätigt von Gehlen.

www.carl-von-gehlen.de

Aus: food technologie 02/2018

Das Auge isst mit

Digitale Farbmessung mit DigiEye erobert weitere Bereiche der Lebensmittelindustrie

Das Sprichwort „Das Auge isst mit“ kommt nicht von ungefähr – das Aussehen eines Lebensmittelproduktes ist ein wichtiger Faktor bei der Kaufentscheidung und beeinflusst die bewusste und unterbewusste Wahrnehmung des Geschmackes enorm. Nicht verwunderlich ist es daher, dass immer mehr Lebensmittelhersteller dem DigiEye-System von Verivide bei der Produktion und Qualitätskontrolle ihrer Produkte vertrauen und das System seinen Vormarsch in mehr und mehr Bereiche der Lebensmittelindustrie ausbauen kann.

Mit dem DigiEye durch die Augen der Kunden schauen

Die digitale Farbmessung macht es möglich, dass die Schokolade immer den gleichen Braun-Ton hat, die Kirschen im Kuchen gleichmäßig verteilt sind, der Haferkeks immer gleich knusprig gebräunt erscheint oder qualitativ minderwertige Lebensmittel sofort erkannt werden. Ob feste Nahrungsmittel mit ungleichmäßigen oder glänzenden Oberflächen, Pulver oder Flüssigkeiten - das DigiEye arbeitet komplett berührungslos und unterscheidet bei der Farbmessung zwischen Verpackung, Produkt und einzelnen Inhaltsstoffen. So können auch optisch heterogene Lebensmittel wie frischer Fisch oder Nuss-Schokolade optimal gemessen werden. Damit punktet DigiEye gegenüber traditioneller Farbmessung, die lediglich punktuell messen und Durchschnittsfarbwerte präsentieren ohne zwischen den einzelnen Zutaten oder Strukturen zu differenzieren. Zusätzlicher Pluspunkt des DigiEye: Durch die berührungslose Farbmessung gibt es kein Risiko, dass die Ergebnisse durch den Messakt verfälscht werden.

Objektive Farbmessung durch optimale Lichtbedingungen

DigiEye sieht die Lebensmittel dabei genau wie der Konsument – zum Beispiel durch das Glas der Weinflasche. Diese wird in einen sogenannten DigiCube geführt, der das Umgebungslicht gänzlich abschirmt und so die gewünschten Lichtbedingungen erzeugt werden können. Im Cube kann nach Bedarf wahlweise diffuses oder direktes Licht erzeugt werden, abgestimmt auf die Oberflächenstruktur der zu untersuchenden Lebensmittel.

Qualitätskontrolle verbessern und Produktionsschritte analysieren

Ganz ohne vorheriges Wissen in der Anwendung von Farbmessgeräten können Mitarbeiter innerhalb von nur zwei Tagen in die Arbeit mit dem DigiEye eingeführt werden. Die Anwendungsbereiche des DigiEye sind dabei vielseitig. Die genauen Ergebnisse ermöglichen die Qualitätskontrolle der Verpackungsfarbe oder des Lebensmittels, lassen Rückschlüsse auf Produktionsunterschiede zu, die sich in differenzierter Farbgebung niederschlagen können und reduzieren ganz nebenbei auch die Menge an unverkäuflichen Produkten. Die erfassten Daten werden gespeichert und können bei Bedarf zwischen unterschiedlichen Dependancen eines Herstellers ausgetauscht werden, um Standards zu sichern. Dank seines vielseitigen Einsatzes ist das DigiEye aus der Qualitätskontrolle vieler internationaler Global Player nicht mehr wegzudenken.

(www.carl-von-gehlen.de)

Aus: DLG-Lebensmittel 03/2018

Mit dem DigiEye durch die Augen der Kunden schauen

Die digitale Farbmessung macht es möglich, dass die Schokolade immer den gleichen Braunton hat, die Kirschen im Kuchen gleichmäßig verteilt sind, der Haferkeks immer gleich knusprig gebräunt erscheint oder qualitativ minderwertige Lebensmittel sofort erkannt werden. Ob feste Nahrungsmittel mit ungleichmäßigen oder glänzenden Oberflächen, Pulver oder Flüssigkeiten - das DigiEye arbeitet komplett berührungslos und unterscheidet bei der Farbmessung zwischen Verpackung, Produkt und einzelnen Inhaltsstoffen. So können auch optisch heterogene Lebensmittel wie frischer Fisch oder Nuss-Schokolade optimal gemessen werden. Damit punktet DigiEye gegenüber traditionellen Farbmesssystemen, die lediglich punktuell messen und Durchschnittsfarbwerte präsentieren ohne zwischen den einzelnen Zutaten oder Strukturen differenzieren zu können. Zusätzlicher Pluspunkt des DigiEye: Durch die berührungslose Farbmessung gibt es kein Risiko, dass die Ergebnisse durch den Messakt verfälscht werden. DigiEye sieht die Lebensmittel dabei genauso wie der Konsument – zum Beispiel durch das Glas der Weinflasche. Diese wird in einen sogenannten DigiCube geführt, der das Umgebungslicht gänzlich abschirmt, wodurch die gewünschten Lichtbedingungen eingestellt werden können. Im Cube kann nach Bedarf wahlweise diffuses oder direktes Licht verwendet werden, abgestimmt auf die Oberflächenstruktur der zu untersuchenden Lebensmittel.

(www.carl-von-gehlen.de)

Aus: Bauernzeitung 04/2018

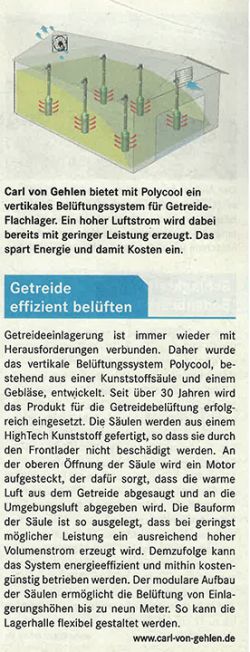

Modulare Getreidebelüftung

Mit dem Getreidebelüftungssystem Polycool lassen sich Getreide, Raps oder Kartoffeln effizient belüften. Das System ist aus 35 Jahren Forschung und Entwicklung hervorgegangen. Der modulare Aufbau der Polycool-Getreidebelüftung ermöglicht einen flexiblen Aufbau, der bis zu einer Höhe von sechs Metern erweitert werden kann.

Für die Belüftungssäulen wird widerstandsfähiger High-Tech-Kunststoff verwendet, sodass sie robust und unzerstörbar sind, so der Hersteller. Das Polycool Getreidebelüftungssystem setzt sich aus der Säule und dem Gebläse zusammen. Die Polycool-Säulen bestehen aus seiner Basissektion mit einem Durchmesser von 450mm, die mit Schlitzen versehen ist, durch die Luft angesaugt oder durchgedrückt wird. Oberhalb der Sektion schließt sich über einen Konus ein Rohr mit einem Durchmesser von 150mm oder 200mm an. Sobald die Getreidebelüftungssäule von Schüttgut umgeben ist, wird der Lüftermotor aufgesetzt, der entweder saugend oder drückend verwendet werden kann. Mit 1,1 kW kann das Gebläse für bis zu 250t Getreide verwendet werden. Mit diesem bürstenlos arbeitenden Motor lässt sich mit einer geringen Leistung ein hoher Volumenstrom erzeugen.

(www.carl-von-gehlen.de)

Aus: Wochenblatt 05/2018

Erntegut modular lüften

Das Belüftungssystem „Polycool“ kühlt Getreide, Raps oder Kartoffeln. Es setzt sich aus einer bis zu 6 m hohen, mit Lüftungsschlitzen versehenen Kunststoffsäule und einem aufgesetzten Gebläse zusammen. Je nach Bedarf lassen sich die einzelnen Lüftungseinheiten zu eine Gesamtsystem verbinden. Im unteren Belüftungsbereich weist die Säule einen Durchmesser von 450 mm auf, oberhalb der Sektion schließt sich ein Rohr mit einem Durchmesser von 150 oder 200 mm ab. Sobald die Getreidebelüftungssäule von Schüttgut umgeben ist, wird der bürstenlose Lüftermotor aufgesetzt. Er kann saugend oder drückend verwendet werden. Nach Angaben des Herstellers versorgt ein 1,1 kW-Gebläse bis zu 250 t Getreide mit Luft.

(www.carl-von-gehlen.de)

Aus: Lebensmitteltechnik 06/2018

Digitale Farbmessung

Das DigiEye-System von Carl von Gehlen macht es möglich, dass die Schokolade immer den gleichen Braunton hat, die Kirschen im Kuchen gleichmäßig verteilt sind, der Haferkeks immer gleich knusprig gebräunt erscheint oder qualitativ minderwertige Lebensmittel sofort erkannt werden. Es arbeitet komplett berührungslos und unterscheidet bei der Farbmessung zwischen Verpackung, Produkt und einzelnen Inhaltsstoffen. So können auch optisch heterogene Lebensmittel wie frischer Fisch oder Nuss-Schokolade optimal gemessen werden. Damit punktet das Messgerät gegenüber traditioneller Farbmessung, die punktuell misst und Durchschnittsfarbwerte präsentiert ohne zwischen den einzelnen Zutaten oder Strukturen zu differenzieren. Die berührungslose Farbmessung verhindert, dass die Ergebnisse durch den Messakt verfälscht werden und sieht Lebensmittel mit den Augen der Konsumenten: Das zu untersuchende Produtk wird in einen sogenannten DigiCube geführt, der das Umgebungslicht gänzlich abschirmt und so die gewünschten Lichtbedingungen erzeugt. Im Cube kann nach Bedarf wahlweise diffuses oder direktes Licht erzeugt werden, abgestimmt auf die Oberflächenstruktur des Lebensmittels.

(www.carl-von-gehlen.de)

Aus: profi 07/2018

Belüftet mit High Tech-Kunststoff

Gegen Schimmel- und Insektenbefall nach der Getreideeinlagerung hilft das Belüften des Getreides. Für Getreide, Raps oder Kartoffeln entwickelte Carl von Gehlen das System „Polycool“. Es geht laut Hersteller aus 35 Jahren Forschung und Entwicklung hervor.

Der modulare Aufbau der Polycool-Getreidebelüftung ermöglicht eine flexible Anordnung bei einer Lagerhöhe von bis zu 6 m. Um Schäden am Belüftungssystem beim Einlagern mit dem Lader zu vermeiden, arbeiten die Polycool-Belüftungssäulen mit widerstandsfähigem HighTech-Kunststoff.

Basis der Polycool-Belüftung sind 4,50 m hohe Säulen mit Schlitzen, über die das 1,1 kW starke Gebläse Luft aus dem Getreidehaufen saugt bzw. in das Lager drückt. Laut Anbieter reicht eine Einheit zum Belüften von bis zu 250 t Getreide.

Aus: BRAUindustrie 07/2018

Gebläsebetriebener Flaschentrockner

Die gebläsebasierte Flaschen- und Dosentrocknung von Air Control Industries (ACI) wird in vielen Brauereien, bei Softdrink- und Spirituosenherstellern sowie anderen Getränkeabfüllern erfolgreich eingesetzt und findet nun immer mehr Anwendung in Craft-Brauereien.

Seit über 20 Jahren werden die gebläsebetriebenen Trocknungslösungen vom deutschen ACI-Vertriebspartner Carl von Gehlen Spezialmaschinen erfolgreich geliefert. Mit den verschiedenen Luftaustrittsmodulen können die Systeme individuell, je nach Anforderungen der Brauereien, erstellt werden. So werden beispielsweise schwer zugängliche Bereiche – wie unter dem Kronkorken einer Bierflasche – mit sogenannten Flexdüsen getrocknet. Auch besonders lange Flaschenhälse seien kein Problem für ACI´s Trocknungslösungen.

Für den Craftbier-Bereich hat ACI eine einfache Trocknungslösung entwickelt, die sich leicht installieren und instand halten lässt, wie es heißt. Sie ist speziell für kleine Produktionsmengen von bis zu 10000 Flaschen oder 6000 Dosen pro Stunde ausgelegt und überzeuge durch die praktische Handhabung und individuelle Anpassbarkeit.

Aus: Giesserei Praxis, Ausgabe 5, Mai 2011

(Titel: "JETBLACK - gefahrlose Personenreinigung")

Schmutzige Arbeitsumgebung? Staubige Kleidung?

Die Personenreinigung steht in vielen Industrien auf dem Prüfstand. Bisher eingesetzte Drucklufttechniken sind laut und führen mitunter zu Verletzungen. Abhilfe versprechen Gebläsesysteme, die leiser und sparsamer im Verbrauch sind.

Gegenüber der Drucklufttechnik ist die Nutzung ausdrücklich keinem speziellen Personenkreis vorbehalten. Gerade hierzulande warnen die Berufsgenossenschaften vor Druck- oder Pressluft, die bei unsachgemäßer Verwendung zu erheblichen Unfallgefahren führen kann und es ist verboten, verstaubte Kleidung mit Druckluft abzublasen. Wer nach wie vor auf Druckluft setzt, um eine Personenreinigung durchzuführen, sollte sich mit den Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz befassen. Da es speziell in Produktionsbereichen zu massiven Schmutz- und Staubentwicklungen kommt, setzen viele Betriebe zur Säuberung der Mitarbeiter auf gebläsebetriebene Handgeräte. Diese werden an strategisch günstigen Orten wie vor Ausgängen, Umkleideräumen oder Kantinen angebracht und sollen verhindern, dass der in den Textilien der Mitarbeiter befindliche Staub aus den Produktionsbereichen heraus getragen wird.

Die Firma ACI, Hersteller dieser JETBLACK Abblasgeräte, sieht die Vorzüger der Gebläseluft in ihrer unumstrittenen Effizienz. Ein solches Gerät erlaubt es, den Luftstrahl direkt auf den gesamten Körper zu richten. Die wandmontierten Einheiten sind mit einem 1.400 Watt Gebläse ausgestattet, von wo aus die gefilterte Luft über einen 1,5 m langen Schlauch mit weniger als 170 mbar über eine Handpistole auf den Körper bzw. die Kleidung übertragen werden kann. Unfälle sind mit solchen Geräten faktisch unmöglich. Dabei sind sie bei unter 78 db(A) besonders leise und mit einem Gewicht von unter 7 kg prinzipiell überall einsetzbar.

In Deutschland wurden schon weit über 300 dieser JETBLACK Abblasgeräte in Betrieb genommen, wobei sich viele Firmen nach Erprobung eines ersten Gerätes dazu entschieden haben komplette Produktionsstandorte mit JETBLACK Abblasgeräten auszustatten. Referenzen und Anwendungsbeispiele können auf unserer Homepage eingesehen werden.

www.carl-von-gehlen.de